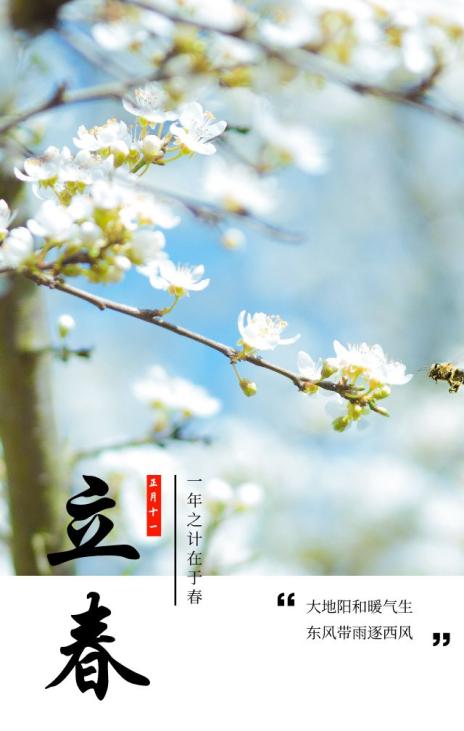

俗语有云,一年之计在于春,一日之计在于晨。这个“春”,指的就是从立春开始,历经雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨五个节气的这段时间。

而立春,则是进入春天,万物复苏的节气,代表温暖、生长。

立春后阳气开始上升,日照增加,白天渐长,意味着万物闭藏的冬季已过去,开始进入生长的季节,万物至此渐次复苏,天气开始逐渐回暖。

交节时真正进入春季的只有南方岭南,早春的气息已扑面而来;而在北方,万物仍萧索,有的地方还在下雪,立春,更多只能说是春天的前奏。

“立”是“开始”的意思,自秦代以来,中国就一直以立春作为孟春时节的开始。而在自然界、在人们的心目中,春是温暖,鸟语花香;春是生长,耕耘播种。

“从此雪消风自软,梅花合让柳条新。”此时节,虽然寒意犹在,但“百草回芽”已不可阻挡。

按照二十四节气的排列顺序,立春是第一个节气,又叫“打春”,就是冬至数九后的第六个“九”开始,所以有“春打六九头”之说。“五九、六九隔河看柳”,此时节会看到微微的绿色。

所谓双春年,就是指这一年里,有两个立春。其中,第一个立春节气是在正月十一(2020年2月4日)出现,第二个立春节气会在腊月的二十二(2021年2月3日)。

也有的地方认为双春年是一个结婚的好年头,结婚的会比平时明显增多,而且还是很难遇到的鼠年,所以被称作:鼠年难逢双立春,农家喜宴把肚撑。

“立春”不仅是个重要节气,也是重要民俗节日。

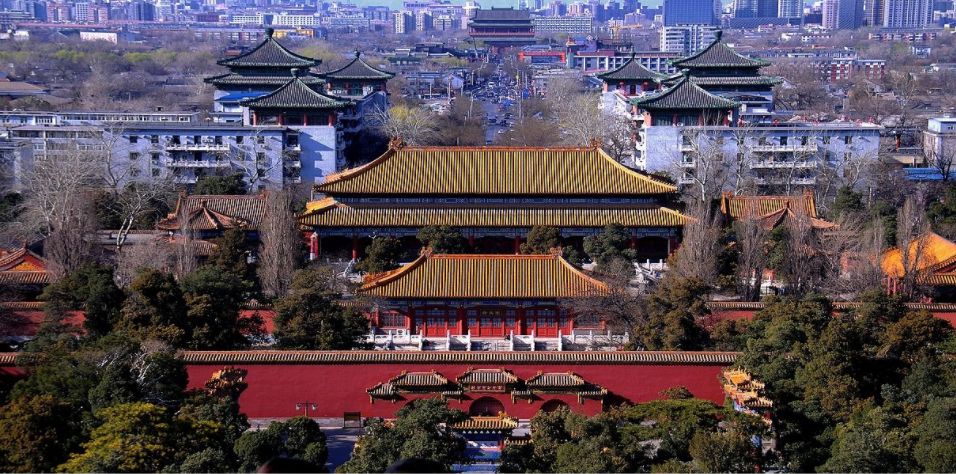

立春之日迎春已有三千多年历史,中国自官方到民间都极为重视。立春时,天子亲率三公九卿、诸侯大夫去东郊迎春,祈求丰收。回来之后,要赏赐群臣,布德令以施惠兆民。

这种活动影响到庶民,使之成为后来世世代代的全民的迎春活动。

过去,在立春这一天,北京人也要聚在一起,庆贺冬去春来的好日子。

那时候,北京人主要讲究做三件事:打春、报春、咬春。

打春的风俗是从宫廷中流传出来的,每到立春,就要在皇宫门前把泥塑春牛打碎。

这一习俗,体现了古人对春天、对农业的重视,表达了对农业丰收的祈盼,也寄托了先民对人勤春早的信心与向往。

当然,到了立春,北京人也少不了要高挂“春幡”,贴上应景的对联,如“一门欢笑春风暖,四季祥和淑景新”等吉祥话,过去都很常见。

也有人会用红纸剪出雄鸡的样子贴在屋门上,以谐音“吉”,寓意吉祥如意。

吃春饼、春卷、春盒,吃生菜,吃萝卜,谓之“咬春”,寓意迎新纳吉,祈福来年风调雨顺、春风得意。

明末的刘若愚就写道:立春这天,北京人无论贵贱都要吃萝卜“咬春”,还要互相请客吃“春饼和菜”。“和”字在此处读“货”,即各种菜搀和在一起卷饼吃。

盒子铺就是酱肉铺,盒子里分格码放熏大肚、松仁小肚、炉肉、清酱肉、熏肘子、酱肘子、酱口条、熏鸡、酱鸭等。

再来一盘炒合菜,摊个鸡蛋,肉香四溢的酱肉配上清新爽口的豆芽、韭菜,卷好吃进肚子里,那才叫快活。

对北京人来说,吃春饼是一件非常讲究的事。

先说这春饼,要薄、要透明,用手搓不会裂的,而且一张春饼要能一分为二地揭开,饼18到20厘米,大小正好放,在手上卷菜,得卷。卷好后放在嘴里,和嘴大小相当,得咬。

吃春饼,在卷的时候先把甜面酱抹在饼皮上,放上羊角葱打底,放上豆芽儿、黄菜等,再放上酱肉、驴肉、熏肚。

吃春饼讲究的是用饼把菜包起来,不漏不破,要从头吃到尾,叫"有头有尾",没别的也是讨个吉利。

吃春饼时,全家围坐一起,烙好的春饼随吃随拿,为的是吃个热乎劲儿。

北京人吃“合菜”十分讲究,立春必不可少,吃“炒合菜”必须用春饼卷食,才能品出合菜的味道。

将韭黄、肉丝、粉丝、豆芽菜、嫩菠菜炒在一起,便是“合菜”,上面若再盖上一张摊鸡蛋饼就是北京名吃“和菜盖帽儿”,北京人则称之为“金银满堂”。

还有荠菜炒鸡蛋,炒香椿树芽,都是北京人餐桌上的佳肴。各种时令的新鲜蔬菜拌、炒在一起,尝起来就像春天一样清爽。

立春吃萝卜不仅可以解春困,还可以增强人体的生理机能,所以立春萝卜又称为“子孙萝卜”。

老北京卖的萝卜大体有水萝卜、卞萝卜、卫青儿等。北京人喜欢吃天津的沙窝萝卜,吃萝卜以脆嫩多汁的卫青萝卜为上。

小贩们用他们带有弧度的小片儿刀一层层的将圆溜溜的萝卜雕成盛开的鲜花,层次分明不说,看着水分充足的萝卜瓤儿,定会让你垂涎欲滴。

尝尝久违的妈妈味道,将战胜疫情的祝福、将对于未来的期待都卷在饼里,踏踏实实地吃下去,讨个吉祥如意的好兆头。

春天,就要到了。执行编辑:小早

阅读原文

了解更多请登录 配电箱厂 http://3683.bidadk.com/

更多精彩请登录 http://yongxiu.bidadk.com

更多精彩请登录 http://mengla.bidadk.com

更多精彩请登录 http://shiqian.bidadk.com

更多精彩请登录 http://fushun.bidadk.com

更多精彩请登录 http://meixi.bidadk.com

客服热线:

客服热线: