文:影评人 表江

一开始我并不看好《只有芸知道》。中年丧偶,癌症去世,经历这一切的当事人来说是生命难以承受之重,但对于银幕外的看客,意味着俗套的桥段、狗血的故事。《唐山大地震》和《芳华》之所以感人,一个是民族之殇,一个是时代之痛,但陌生人的生死对于自己来说没那么重要,《只有芸知道》凭什么打动我?

带着偏见走进影院,没想到隋东风和罗芸的故事让我数度落泪,一直哭到最后的彩蛋,很长时间都没从情绪里走出来。这部主打感动和暖心的电影,能引起共情、让观众落泪证明了电影的成功,但我依旧认为中年丧偶是一个老套的故事核心,那冯小刚是如何化腐朽为神奇,他又想通过这部电影表达什么呢?

自打冯小刚用《甲方乙方》开辟贺岁档以来,《只有芸知道》是他导演过的电影中最真诚、也最质朴的一部。

真诚和质朴首先反映在叙事上。冯小刚的贺岁喜剧是一个又一个幽默桥段的铺陈,《我不是潘金莲》、《芳华》等作品也少不了戏剧性的设计。而《只有芸知道》放下所有叙事技巧,也没有任何戏剧加工的痕迹,如果非要找出一处,应该是赌场罗盘连赢两把,但我更愿意把这里看作是符号化的表达,代表的是生活中的小确幸。

我理解冯小刚的这种选择,故事改编自挚友的真实经历,出于对朋友和逝者的尊重,他有必要最大程度的还原两个人的爱情而不做加工。于是隋东风和罗芸就像我们身边日常见到的情侣,电影剔除了所有与爱无关的内容,没有戏剧化的桥段,也没有刻意煽情,冯小刚用舒缓、平静的语境把情感讲述的细腻、平实。

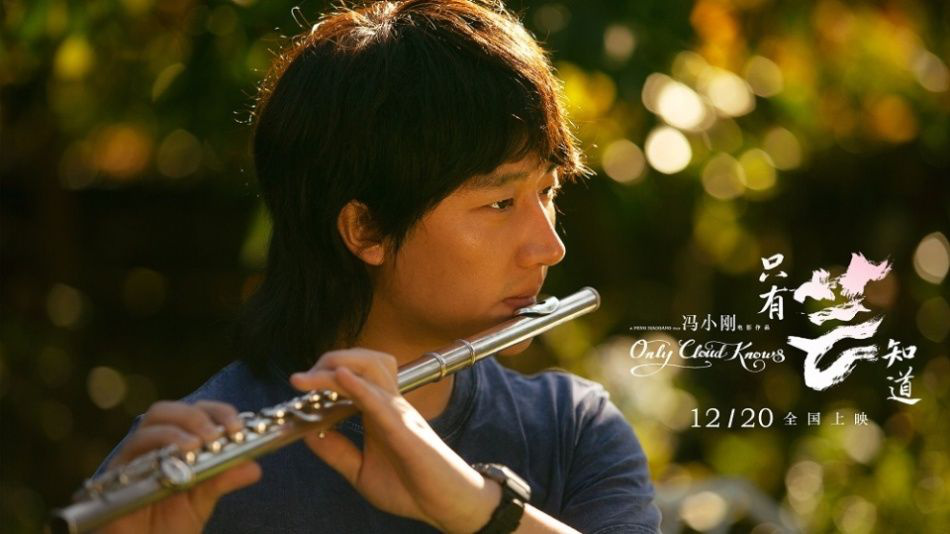

重剑无锋,大巧不工。《只有芸知道》太真实了,舒缓的节奏呼应了电影开头那句话“从前书信很慢,车马很远,一生只爱一个人。”这句话给电影定调,还原爱情本真,隋东风和罗芸代表的就是现实中情侣、夫妻的日常,观众在电影院看的不是别人的故事,看到的是自己的爱情和生活,由此获得最大程度的共情,我在入戏之后,也几乎忘了他们是黄轩和杨采钰,而是打动我的一对平凡情侣。

其次,反映在台词和细节的把握上。《只有芸知道》里说的都是人话,没有以往爱情片里那些你侬我侬、海誓山盟,隋东风的土味情话句句说到我心坎里。比如他问和罗芸相识,没有多热烈的追求,而是直接问“你到底有没有对象”;两个人结婚那天的饭桌上,那一连串“你吃肉我喝汤”的承诺,质朴感人;一直到罗芸走到最后,从两个人嘴里没说出过一句肉麻的话,但是每一句台词都戳人心窝。

电影的细节方面特别见功力。冯小刚抓准了每一个能引起人共情的点,这源于他半辈子生活的积累和深刻洞察。

比如,两个人买新房后聊天,隋东风说“这里太安静了,高喊只有几头牛能听到。”一场戏就传递出了让人感同身受的孤独,以及两个人互相陪伴的可贵。

徐帆在饭桌上回忆自己过世的丈夫的那一段充满人生况味,所营造出的情境让人难过又感动,记忆是一个人最大的宝藏,对丈夫的思念和感动,支撑电影里的徐帆在新西兰坚持下来吧,观众看到这一段都会泪崩。

质朴还反映在摄影上。优秀的摄影要和电影主题统一、要能传达导演的意图。《芳华》和《只有芸知道》摄影手法天壤之别,前者用大量的肩扛摄影来反映复杂情绪和角色跌宕的命运,后者则多是把摄影机放在脚架和摇臂上,平稳的镜头看不到炫技的成分,平实的记录两个人的爱情。

第二个问题是,《只有芸知道》到底想表达什么?

隋东风和罗芸相伴15年,一直深爱对方,他们爱的专一,对婚姻忠诚,都愿意放下一切为对方付出,电影最直接的表达是对人物和爱情的歌颂。这是冯小刚拍摄这部电影的初衷,在满是出轨、离婚的花边新闻里,用这样一个故事让人心暖一点,给爱排毒。当然,也是给他朋友的礼物。

但冯小刚的电影从来都不止是单一表达,在我看来,除了歌颂挚友的故事之外,电影更深层次是他对婚姻的理解和思考。

婚姻是爱情到亲情的转变,是隋东风长达15年对罗芸的陪伴,也是他用开餐馆的坚持,完成丈夫的责任,给妻子一个踏实的生活,他们把自己的青春和时光奉献给对方。但是,抛开罗芸把隋东风扔在半路的不完美,两个人真的构建出了理想的婚姻吗?

我觉得不是。隋东风和罗芸的婚姻是有缺憾的,这种缺憾在于隋东风以为自己给对方的稳定生活、长达十几年的付出是罗芸想要的,却忘了最初是什么赢得了罗芸的好感。电影里罗芸说许愿毁掉餐厅、电影后半段靠在隋东风的肩上说很久没听过他吹笛子、彩蛋里放在笛子里的纸条,一次次证明,罗芸想要的生活其实是隋东风自己想要的生活啊!而不是日复一日的经营餐厅、柴米油盐。

隋东风和罗芸的这种缺憾,投射到生活中能让部分有足够生活经历的观众对爱情和婚姻有更多理解,这也是电影在带给观众两个多小时感动之外所能传递出的现实意义吧。

了解更多请登陆 威图柜 http://3683.bidadk.com/weitugui/210.html

客服热线:

客服热线: